50 лет назад, в июне 1975-го в алматинских книжных киосках появилась книга «Аз и Я», которая произвела эффект разорвавшейся бомбы. Поэт, обладающий блистательным поэтическим даром, проник в самую суть «Слова о полку Игореве» и русско-половецких отношений в Киевской Руси. Но с чьей подачи знаменитый и успешный Поэт буквы решил переквалифицироваться в научного работника?

В декабре 2024-го на сайте Exclusive.kz было опубликовано интервью с Джанибеком Сулеевым «Были ли соавторы у «Аз и Я»? Как оказалось, этот вопрос возникал уже не впервые. В 1962-м к 775-летию «Слова о полку Игореве» Сулейменов опубликовал две статьи в журнале «Простор». Тогда его и заметил профессор филфака КазГУ Хайрулла Махмудов и пригласил в аспирантуру, куда тот и поступил в 1963-м и начал писать диссертацию «Тюркизмы в «Слове о полку Игореве». Впрочем, в этом нет особого секрета. Не подвергая сомнению ни историческую ценность книги «Аз и Я», ни поэтический взгляд на историю, ни право на восторженную реакцию тюркского мира, отметим своё право, как говорил сам Поэт: «увидеть вопрос в толпе восклицательных знаков». Ведь ни в выходных данных «Аз и Я», ни в тексте, ни в последующих интервью Сулейменов нигде ясно и однозначно не упоминает о роли своего научного руководителя. Как же так? Кто же вы, профессор Махмудов?

Отец казахстанской филологии

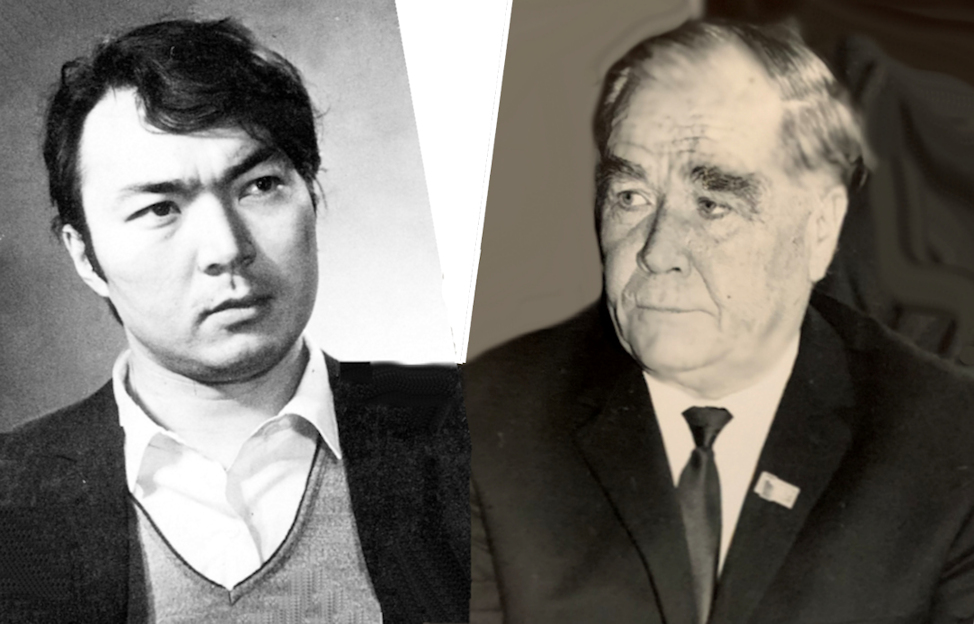

Профессор Хайрулла Хабибулович Махмудов был учёным мирового уровня. Для страны, где царили науки по выражению Льва Ландау «противоестественные» (марксистско-ленинские), да ещё на периферии, это казалось удивительным. Но как оказалось, Махмудов – выходец из дореволюционной ленинградской школы лингвистики, считавшейся сильнейшей в стране. После окончания аспирантуры ЛГУ в 1940-м он приехал в Алма-Ату и до самой смерти в 1983-м преподавал на филфаке КазГУ. Создатель двух кафедр – русского языка и русской филологии, блестяще знал не только русский и древнерусский язык, но и родной татарский. Как выпускник ташкентской школы, он знал узбекский, а приехав в Алма-Ату, выучил казахский и уйгурский. Он стал одним из основателей казахского языкознания и составил первый «Казахско-русский словарь», а к нему «Краткий очерк грамматики казахского языка», за что получил орден Трудового Красного Знамени. Благодаря педагогическому таланту, воспитал целую плеяду казахстанских филологов, которые отзываются о нём с огромным уважением и теплотой.

Его дочь – Гульджихан Махмудова рассказала много интересного об отце. Ученики считали его «отцом казахстанской филологии»; друзья и коллеги называли «Семеном Михайловичем» – обращением, привезенным из Ленинграда (так его прозвали тамошние однокашники, увидев в таком же лыжном костюме, как на фото у маршала Буденного); студенты звали «профессор Ха-Ха»; а сам себя называл «ногайлинцем». Обладая феноменальной памятью, он мог цитировать наизусть древнерусские литературные памятники или марксистско-ленинские источники, читать стихи на фарси, разговаривать с коллегами на немецком или французском, или казахском. И главное – Гульджихан Хайруловна показала кандидатскую диссертацию отца: «Тюркизмы в языке русских памятников XI–XIV веков», которая была защищена в Алма-Ате в 1943-м, и в которой есть глава «Тюркизмы в языке «Слова о полку Игореве»! (см. на фото).

Итак, если включить логику, то даже из этих фактов, становится очевидным, кто мог быть, если не соавтором «Аз и Я», то, по крайней мере, консультантом.

Показания свидетелей

Борис Бобылев, окончивший филфак КазГУ в 1973 году, и ставший впоследствии доктором филологических наук и преподавателем в КазПИ, пишет в мемуарах, опубликованных на сайте «Проза.ру»: «Читая книгу Олжаса Сулейменова «Аз и Я», я узнавал места, перекликающиеся с идеями и заостренными формулировками профессора Махмудова, с которыми мы знакомились на его лекциях, и делал вывод: книга Олжаса – это детище тех неоднократных долгих бесед, которые вел поэт с нашим учителем… Часто видел как профессор и поэт курят в рекреации филфака КазГУ и ведут оживленную и горячую беседу».

Светлана Аксёнова-Штейнгруд – выпускница филфака КазГУ написала в журнале «Простор» о том, что именно курсы и консультации профессора Махмудова по сравнительному языкознанию и лингвистике помогли Сулейменову в написании книги.

Писатель и публицист Исмаилжан Иминов – тоже выпускник филфака КазГУ пишет в «Казправде»: «Профессора Махмудова связывали тёплые отношения с Олжасом Сулейменовым, который считал его наставником в области языкознания. Учёный консультировал Сулейменова, когда тот работал над книгой «Аз и Я»… И он оказал на него влияние. Сулейменов, как видим, это не отрицал».

Тем не менее, в многочисленных интервью поэт не раз утверждал: «Я и вправду оказался первым двуязычным читателем «Слова»… «Открытая мною тюркославистика»…?

Хотя это Махмудов ещё в ленинградской аспирантуре (1937-40), зная татарский и узбекский и начав исследовать древнерусские письменные источники, обратил внимание, что в них очень много тюркизмов. Ещё во второй главе своей кандидатской диссертации он делает вывод: «Наличие столь значительного количества тюркизмов в языке «Слова» (XII в.) – основного произведения русского литературного языка старейшей поры, говорит о широких связях и взаимоотношениях с древнейших времён между тюркскими народами и восточными славянами». Это Махмудов ещё в 1970-м защитил докторскую диссертацию «Русско-казахские лингвостилистические взаимосвязи». Это Махмудов был первым тюркославистом и писал на эти темы научные работы!

При этом Профессор с теплотой и уважением отзывался о своём ученике-Поэте: «Слово о полку Игореве» он читает глазами человека глубоко заинтересованного, увлеченного, зачарованного… Без таких приверженцев, которые дня не могут прожить без словесных открытий для себя, в филологии было бы по крайней мере скучно. Побольше бы их, геологов и поэтов, ищущих, влюбленных в языкознание… Доброго коша тебе Олжас, удачных поисков и счастливых находок» (из статьи в журнале «Простор»).

А вот как Поэт-ученик отзывается о «наставнике в области языкознания», с которым связывали «тёплые отношения»: «Хайрулла Хабибулович. Или профессор Хаха, как звали его студенты. Он был одним из лучших славистов в Средней Азии» (из интервью Арцишевскому).

Битва за Магжана

В те времена далёкие, теперь почти былинные, когда КПСС и КГБ, зорко следили за воспитанием нового типа человека разумного – Homo soveticus, Профессор не вписывался в эти разумные рамки. Все, кто знал «Семёна Михайловича», подчеркивают его нонконформизм, гражданское мужество и неприятие приспособленчества и сиюминутной конъюнктуры, ни научной, ни политической. Этот дух свободы и независимости, воспитанный ленинградской школой, выделял его на фоне окружавших homo soveticus и во многом определил судьбу.

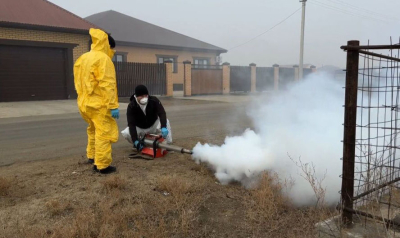

В 1965 году профессор Махмудов, литературовед и переводчик Александр Жовтис и главред журнала «Простор» Иван Шухов взвалили на себя гражданскую миссию – познакомить русскоязычных читателей с поэзией опального поэта Магжана Жумабаева. Однако публикацию в последний момент запретили, дальше вёрстки дело не пошло.

Профессор мог бы спокойно и величественно восседать на своей кафедре, но битому неймётся. В 1967-м на своём лингвистическом семинаре он устроил знаменитую «битву за Магжана». Сначала сделал доклад о творчестве казахского поэта: «Поэзия Магжана подобна серебристой тянь-шаньской ели, которая иногда прорезает даже гранитную скалу, растёт, как на постаменте, её питают глубокие корни, и она стоит горделиво и высоко-высоко…»; а потом коллега Александр Жовтис прочитал стихи поэта-алашординца в переводе на русский. В этой битве большинство казахских литераторов отсиживались в окопах, а Профессор, размахивая, как гранатой, справкой о реабилитации Жумабаева, вместе с Жовтисом бесстрашно бросились под партийные танки. За такой героический поступок, заклеймённому «казахским национализмом», татарину объявили строгий выговор, а еврея уволили из КазГУ. Оба попали под колпак КГБ.

По словам Гульджихан Хайруловны: «Отец всегда отличался резкостью суждений. В Ленинграде это было чревато. После аспирантуры ленинградские друзья постарались спровадить товарища от греха подальше –на периферию. И он уехал, оставив жену и сына. В Алматы, в узком кругу во время застолий и политических споров на вопросы «с чего началось, и кто виноват?» он вставал и говорил, что виноват тот «бандит», который стоит на площади с вытянутой рукой. Вот с него всё и началось! Естественно, стукачи докладывали куда следует, и, естественно, отца не раз туда вызывали».

Кроме битвы за Магжана, неугомонный Профессор ввязался в кампанию по литературной реабилитации Шакарима. Естественно, компетентные органы, зорко следившие, как два филолога воспевали поэта-алашординца и старика-отшельника, а не Ленина, партию и «животворный советский патриотизм», считали, что в КазГУ «свили гнездо идеологические диверсанты». Ату их, ату! Сначала набросились псы-инструкторы из Отдела культуры ЦК, потом вцепились церберы на Бюро ЦК, а КГБ действовал в своём репертуаре: то соблазняли сирены, то запугивали циклопы. После таких проработок Махмудов с болью и горечью вздыхал: «Мен қазақтарды жарыққа шығарам деп тырыссам, мені қазақтар қара тұнекке итеруге тырысады».

Два сапога – пара (и не пара)

Если Махмудов, как всесоюзно известный лингвист и филолог, уважаемый педагог-профессор и к тому же орденоносец, отделывался промыванием мозгов и выговорами, то его единомышленник и младший коллега Александр Жовтис подвергался более суровым гонениям. Его пять раз выгоняли из университета: за космополитизм, за татарский национализм, за казахский национализм, за сионизм и – за нежелание плясать под дудку начальства.

Два филолога, как два сапога – пара. Судьба Жовтиса тоже переплелась с книгой «Аз и Я». После увольнения из КазГУ в 1971-м, будучи безработным, он написал рецензию в издательство для публикации книги, а Поэт дал ему рекомендацию от Союза Писателей для защиты докторской диссертации в Киеве. В итоге несгибаемый филолог стал доктором наук и профессором КазПИ. Ну а строгий выговор, полученный после выхода «Аз и Я», на фоне предыдущих увольнений/восстановлений, обысков в квартире и допросов в КГБ был самым безобидным наказанием. Зато в годы Перестройки Жовтис отыгрался на «компетентных органах». Он сочинял перестроечные частушки:

Среди баранов и овечек,

и «пролетариев всех стран»

я был баран-антисоветчик,

а значит не совсем баран.

Что всё чаще год от году

Снится русскому народу?

Показательный процесс

Над ЦК КПСС.

И описал методы преследования инакомыслия в КазССР в статье «Как нас разоблачали» и в книгах: «Непридуманные анекдоты» и «Как я угрожал государственной безопасности или под колпаком у КГБ». К сожалению, его единомышленник и старший коллега умер в 1983-м и не увидел краха КПСС.

А с Сулейменовым у Махмудова судьбоносного консенсуса не сложилось, их «сапоги» парой не стали. Ведь выдающийся казахстанский Профессор был беспартийным «бараном-антисоветчиком» под колпаком КГБ, а выдающийся казахстанский Поэт был секретарём, делегатом, депутатом, членом ЦК, был и остаётся «homo soveticus».